又多了一门必修课!

以后学生健康知识、急救知识

特别是心肺复苏将会纳入考试内容

而且还会影响孩子升学哦~

近日印发的《健康中国行动(2019—2030年)》明确提出中小学健康促进行动,把学生健康知识、急救知识,特别是心肺复苏纳入考试内容,把健康知识、急救知识的掌握程度和体质健康测试情况作为学校学生评优评先、毕业考核和升学的重要指标。

有关调查显示,近70%的急救事件都发生在家庭之中,人的心脏停跳4分钟内救治成功率约50%,6分钟内救治成功率约10%,10分钟内救治成功率约1%。如果第一时间进行胸外按压,就会为专业医护人员的到来赢得宝贵时间,极大地提高救治成功率。如果每个家庭中有1-2个成员学会一些急救技能,关键时刻就是救命知识。

今年3月25日,北京市东城区东单体育馆内一名正在打篮球的男子突然倒地,心脏骤停,恰巧同在馆内打羽毛球的6名协和医院的医生看到这一幕,大家一边拨打120,一边展开了抢救,实施了心肺复苏和仪器除颤。大约半小时后男子恢复自主心律,被送往距离最近的同仁医院。这段刷屏的视频曾经温暖了大江南北。

视频来源:新京报我们视频

然而,除了医护人员外,目前我国有良好急救知识储备的人并不多。发达国家的急救能力的培训非常普及,法国的急救培训普及率为其总人口的40%,这个数字在德国更是高达80%;在美国,仅接受过心肺复苏技术培训的人数就占总人口的三分之一。

而在我国,急救技能普及率百分比仅为个位数。来自国家心血管病中心的数据显示,我国平均每分钟就有1人死于心脏性猝死,而在面对心脏骤停患者时,很多人却不敢救、不会救,以至于白白地失去“黄金”抢救时机,这无疑是值得反思的。

对每个人来讲,危险有时是如此之迫近,生命有时是如此之脆弱。尤其是我国人口老龄化越来越突出,意外伤害、脑卒中、心跳骤停等疾病的发生也越来越年轻化。

据急救专家介绍,普通人通过急救技术培训不是一件复杂的事,现有的课程,只需要两三个小时就能掌握,可以考虑把急救技术作为部分行业入职的必修课,就像健康体检一样,或者绑定到驾照考试中。

就此而言,《健康中国行动(2019—2030年)》明确提出将急救知识等纳入中小学考试内容,十分必要,也非常重要。

期盼这项重大民心工程持之以恒地抓下去,大力提高我国的急救能力培训普及率。这样,我们周围就会涌现出越来越多的“急救达人”,在关键时刻拯救自己的亲人和他人生命,造福社会。

《健康中国行动(2019-2030)》

哪些行动与急救普及有关?

个人和家庭:

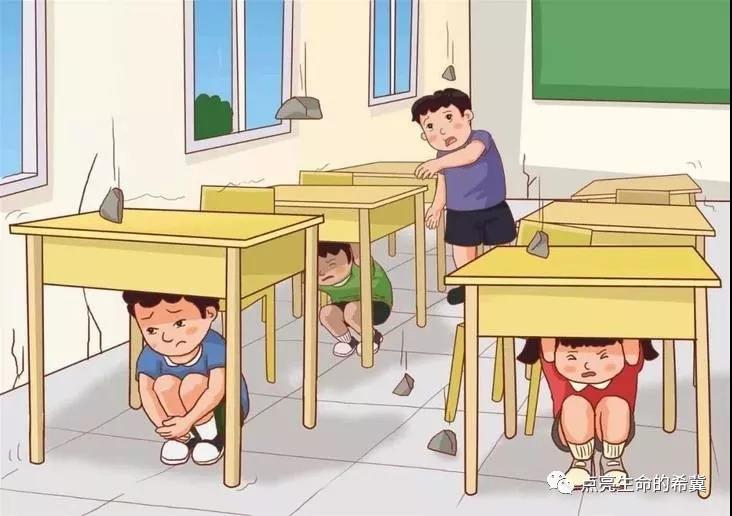

掌握必备的健康技能。会测量体温、脉搏;能够看懂食品、药品、化妆品、保健品的标签和说明书;学会识别常见的危险标识,如高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、生物安全等,远离危险物。积极参加逃生与急救培训,学会基本逃生技能与急救技能;需要紧急医疗救助时拨打120急救电话;发生创伤出血量较多时,立即止血、包扎;对怀疑骨折的伤员不要轻易搬动;遇到呼吸、心脏骤停的伤病员,会进行心肺复苏;抢救触电者时,首先切断电源,不能直接接触触电者;发生火灾时,会拨打火警电话119,会隔离烟雾、用湿毛巾捂住口鼻、低姿逃生。

政府:

完善学生健康体检制度和学生体质健康监测制度。把学校体育工作和学生体质健康状况纳入对地方政府、教育行政部门和学校的考核评价体系,与学校负责人奖惩挂钩。把学生健康知识、急救知识,特别是心肺复苏纳入考试内容,把健康知识、急救知识的掌握程度和体质健康测试情况作为学校学生评优评先、毕业考核和升学的重要指标,将高中体育科目纳入高中学业水平测试或高考综合评价体系,鼓励高校探索在特殊类型招生中增设体育科目测试。(教育部牵头,卫生健康委按职责负责)

劳动者个人:

提升应急处置能力。学习掌握现场急救知识和急性危害的应急处置方法,能够做到正确的自救、互救。

政府:

开展老年健身、老年保健、老年疾病防治与康复等内容的教育活动。积极宣传适宜老年人的中医养生保健方法。加强老年人自救互救卫生应急技能训练。推广老年期常见疾病的防治适宜技术,开展预防老年人跌倒等干预和健康指导。

个人:

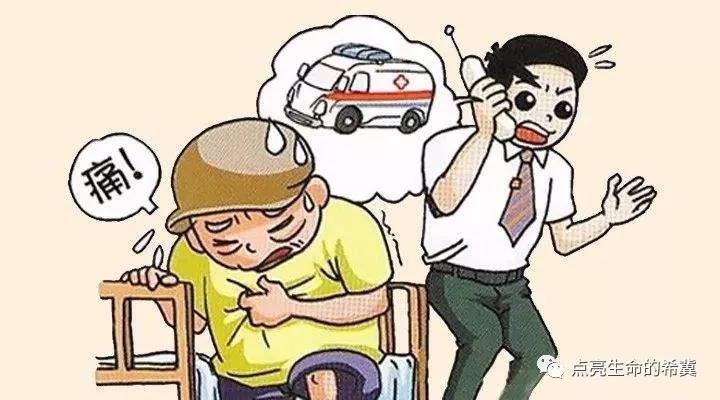

学习掌握心脑血管疾病发病初期正确的自救措施及紧急就医指导。急性心肌梗死疼痛的部位(心前区、胸骨后、剑突下、左肩等)与心绞痛相同,但持续时间较长,程度重,并可伴有恶心、呕吐、出汗等症状,应让病人绝对卧床休息,松解领口,保持室内安静和空气流通。

有条件者可立即吸氧,舌下含服硝酸甘油1片,同时立即呼叫急救中心,切忌乘公共汽车或扶病人步行去医院。

早期脑卒中发病的特点是突然一侧肢体无力或者麻木,突然说话不清或听不懂别人讲话,突然视物旋转、站立不能,一过性视力障碍、眼前发黑,视物模糊,出现难以忍受的头痛,症状逐渐加重或呈持续性,伴有恶心、呕吐。

出现这种情况时,应将患者放平,仰卧位,不要枕枕头,头偏向一侧,注意给病人保暖。同时,立即拨打急救电话,尽量快速到达医院。抓住4小时的黄金抢救时间窗,接受静脉溶栓治疗,可大幅降低致死率和致残率。

社会和政府:

鼓励、支持红十字会等社会组织和急救中心等医疗机构开展群众性应急救护培训,普及全民应急救护知识,使公众掌握基本必备的心肺复苏等应急自救互救知识与技能。

到2022年和2030年取得急救培训证书的人员分别达到1%和3%,按照师生1∶50的比例对中小学教职人员进行急救员公益培训。

完善公共场所急救设施设备配备标准,在学校、机关、企事业单位和机场、车站、港口客运站、大型商场、电影院等人员密集场所配备急救药品、器材和设施,配备自动体外除颤器(AED)。

每5万人配置1辆救护车,缩短急救反应时间,院前医疗急救机构电话10秒接听率100%,提高救护车接报后5分钟内的发车率。(卫生健康委牵头,教育部、财政部、中国红十字会总会等按职责分工负责)